|

A população objeto do presente inventário é composta pelas florestas nativas e plantadas do Estado do Rio Grande do Sul, as quais se distribuem sobre uma superfície de 282.679 km² , situadas entre as coordenadas geográficas 27º 03' 42" a 33º 45' 09" de latitude sul e 49º 42' 41" e 57º 40' 57" de longitude a oeste de Greenwich. Trata-se de

um inventário do tipo contínuo, executado através

de procedimentos estatísticos de amostragem que foi planejado

para ser repetido, integralmente, a cada 5 anos. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

No planejamento do sistema de amostragem, para o inventário florestal do Rio Grande do Sul, considerou-se os seguintes aspectos (BRENA, 1995): a)

o inventário florestal será do tipo contínuo,

repetido a cada 5 anos, o qual fornecerá informações

sobre o estado corrente dos recursos florestais, bem como das mudanças

ocorridas ao longo do tempo;

Em

conformidade com a experiência internacional, o processo básico

de amostragem utilizado no inventário foi a Amostragem Sistemática

com Pós-estratificação. No

segundo nível, as florestas nativas foram estratificadas

por tipo fitogeográfico, constituindo

10 estratos como segue:

As

florestas plantadas, no segundo nível, foram estratificadas

por região fisiográfica, constituindo - estratos como

segue:

Em cada região fisiográfica, as florestas plantadas foram estratificadas por gênero, como segue:

No terceiro

nível, a população foi dividida segundo as

bacias hidrográficas, constituindo

21 estratos administrativos, como segue:

O método

de amostragem utilizado no inventário foi o de Área

Fixa, o qual seleciona as árvores a serem amostradas nas

unidades amostrais proporcional à área da unidade

e à freqüência dos indivíduos que nela

ocorrem.

Com

base nas estimativas de médias e variâncias do inventário

realizado em 1981, para um limite de erro máximo de 10% da

média volumétrica com 95% de probabilidade de confiança,

o cálculo da intensidade de amostragem determinou a necessidade

de 330 unidades amostrais para as florestas nativas e 315 unidades

amostrais para as florestas plantadas.

Unidades

Amostrais Unidades

amostrais para florestas nativas Nas florestas

nativas aplicou-se quatro tipos de unidades amostrais, identificadas

como unidades para crescimento, unidades para estoque, unidades

para regeneração natural e unidades para estágios

iniciais de regeneração das florestas. a) Unidade

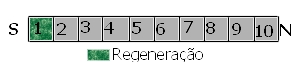

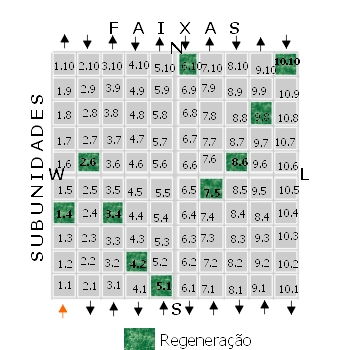

amostral para crescimento A unidade amostral para crescimento foi uma parcela permanente da forma quadrada, com 100 m de largura por 100 m de comprimento (10.000 m² de superfície), a qual foi dividido em 10 faixas de 10 m de largura por 100 m de comprimento (1.000 m² de superfície), e estas subdivididas em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m²), totalizando 100 subunidades, conforme o seguinte esquema:  b) Unidade

amostral para estoque A unidade amostral básica para o levantamento do estoque foi uma parcela permanente do tipo faixa, com 10 m de largura por 100 m de comprimento (1.000 m² de superfície), orientada no sentido SUL-NORTE, dividida em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m2), onde também foram considerados todos os indivíduos que apresentavam CAP maior ou igual a 30 cm, conforme mostra a figura:

A parcela

básica foi instalada em todos os pontos amostrais, cuja

área da floresta ou fragmento tinha comprimento maior do

que 100 m na direção sul-norte. Nas áreas

com comprimento menor que 100 m, instalava-se parcelas de comprimento

variável, compostas pelo número de subunidades que

o fragmento comportava. Esta parcela foi instalada com esquadro

de agrimensor, marcando-se os limites externos e as subunidades

com canos de PVC rígido. c) Unidade

amostral para regeneração natural A regeneração natural das florestas foi levantada nas unidades amostrais para crescimento e para estoque, em dois níveis de subunidades: nas subunidades básicas de 10 m por 10 m (100 m²), previamente sorteadas, considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 15 cm e menor que 30 cm; e em uma subunidade menor, localizada no vértice inferior esquerdo da subunidade básica sorteada, marcou-se um quadrado de 3,16 m x 3,16 m (10 m²), no qual considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 3 cm e menor do que 15 cm.

Os estágios iniciais foram levantados em uma unidade amostral igual à utilizada para o levantamento da regeneração natural, composta pelas mesmas subunidades. A diferença ocorria na abordagem dos indivíduos, ou seja: na subunidade de 10 m x 10 m (100 m²), considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 15 cm; e na subunidade de 3,16 m x 3,16 m (10 m²), considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 3 cm e menor que 15 cm.

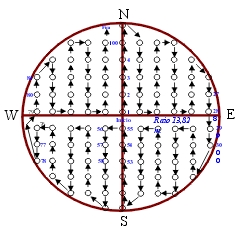

A unidade amostral aplicada nas florestas plantadas foi a da forma circular, com 13,82 m de raio, totalizando 600 m² de superfície, tanto para as unidades permanentes como para as temporárias, conforme mostra a figura a seguir:

Nesta unidade

amostral levantou-se todas as árvores que apresentavam

DAP (diâmetro à altura do peito) maior ou igual a

5 cm. Distribuição das Unidades Amostrais As unidades amostrais foram distribuídas sistematicamente sobre o mapa florestal do Estado, em cada uma das 29 cartas da DSG (1:250.000) que cobrem o Rio Grande do Sul:

A distribuição foi realizada a partir de duas redes de pontos eqüidistantes como seguem: a primeira, para florestas naturais, tinha uma malha de 10 km x 10 km entre pontos, resultando 2.820 quadrículas em todo o Estado, das quais esperava-se amostrar, no mínimo, as 330 unidades definidas na intensidade de amostragem; a segunda, para florestas plantadas, tinha uma malha de 2,5 km x 2,5 km, o que resulta 45.129 quadrículas em todo o Estado, das quais esperava-se amostrar, no mínimo, as 315 unidades definidas no cálculo da intensidade de amostragem. Localização das Unidades Amostrais As unidades amostrais foram localizadas no campo com o auxílio de GPS, através das coordenadas UTM de cada ponto amostral, extraídas do mapa georreferenciado das florestas do Estado e das cartas geográficas do Exército.

A coleta de dados de campo no inventário florestal contínuo do Estado do Rio Grande do Sul foi realizada por sete equipes de campo, sendo uma equipe de localização das unidades amostrais, cinco equipes de medição e uma equipe de coordenação e controle. Cada equipe era composta por 5 pessoas:

A equipe de

localização fazia a localização geográfica

da unidade amostral, através de GPS, mantinha o primeiro

contato com o proprietário, coletava as informações

gerais e marcava o início das unidades amostrais. Ao mesmo

tempo, elaborava um croqui de localização da unidade

para facilitar o acesso das equipes de medição. As equipes

de medição instalavam as unidades amostrais e coletavam

todas as informações específicas

de cada tipo de floresta. A equipe de coordenação e controle mantinha a padronização na coleta de dados, fornecia suporte às equipes de localização e medição e fazia a reavaliação de unidades levantadas para determinar o grau de acuracidade e a qualidade das informações coletadas. Informações

gerais sobre a área florestal As informações

gerais foram coletadas pelas equipes de localização

e de medição, sendo registradas em formulário

próprio, conforme descrito a seguir. Registrou-se a data

da medição e a hora de início e término

das atividades. Identificação

da unidade amostral Identificação

da propriedade Dados

da floresta Dados

da fauna Atividades

de recreação, turismo e educação ambiental Informações

coletadas em florestas nativas As informações

coletadas nas unidades amostrais levantadas em florestas nativas

foram registradas na ficha de campo respectiva. Coordenadas

UTM Registrou-se a longitude e a latitude do ponto central da unidade amostral.

Número

da carta ou imagem de satélite na qual encontrava-se localizado

o ponto amostral. Unidade

amostral Número

da unidade amostral. Tipo de

unidade 1 - Permanente

para crescimento; Exposição

do terreno 1 - Norte;

Classificação

da floresta do ponto de vista da sua fitogeografia Classe da

floresta: classificadas de acordo com o grau de desenvolvimento

da floresta: Sendo que:

c) Estágio

sucessional médio d) Estágio

sucessional avançado (mata secundária) e) Floresta

ciliar Sub-bosque Foi classificado

de acordo com estrutura. 2. Médio 3. Ralo

Classificação

de acordo com o valor ecológico, como segue: 1. Altíssimo

valor ecológico - Floresta

situada em Unidades de Conservação, floresta primária,

floresta ciliar e das margens de canyons; 2. Alto valor ecológico - Floresta contínua, com área significativa, situada nos topos de morro e encostas, protegendo nascentes e margens dos cursos de água, e formando corredor de fauna; fragmento com elevada riqueza de espécies; presença de árvores-matrizes. 3. Médio valor ecológico - Floresta de área considerável, porém as principais espécies - como: araucária, grápia, cedro, louro, canjerana, guajuvira, etc., foram bastante exploradas no passado; florestas secundárias que não formam corredores de fauna ou mata ciliar.

Acesso Classificação

de acordo com o grau de dificuldade de acesso até atingir

a unidade amostral: 1. Fácil

acesso; Relevo Classificado

de acordo com a inclinação do terreno: Município Registrado

o código do município conforme classificação

tributária do Estado. Solo O solo dominante

na unidade foi classificado como segue: Hora de início e término Hora do

início e término do levantamento da unidade amostral,

em cada dia de trabalho, quando necessário mais de um

dia. Área da unidade amostral Registrou-se

a área da unidade amostral de acordo com o tipo de unidade;

Número da árvore Rregistrou-se o número em ordem seqüencial de medição das árvores, correspondente ao da etiqueta pregada no fuste. A etiqueta foi pregada no lado leste das árvores medidas, a uma altura de 30 cm do solo. Espécie Nome Comum: foi registrado o nome comum da árvore, quando conhecido, e coletada uma exsicata para a sua identificação botânica.

Registrou-se

o código da espécie, após a identificação

botânica em laboratório. Circunferência Mediu-se

a circunferência à altura do peito das árvores

amostradas que apresentavam valores maior ou igual a 30 cm,

com trena de precisão em milímetros. Altura comercial Registrou-se a altura comercial da árvore com precisão de decímetros.

Rregistrou-se

a altura total da árvore com precisão de decímetros. Posição

sociológica: classificação das árvores

de acordo com a posição que ocupam no estrato,

dividido em quatro classes: Tendência

de valorização: possibilidade da árvore

passar de um estrato para outro, classificado de acordo com

as condições de crescimento de cada árvore,

através dos seguintes critérios: Classe da copa Classificada

de acordo com a sua profundidade em: Condições de sanidade As árvores

foram classificadas de acordo com as causas e a intensidade

de danos: a) Causas: b) Intensidade: Qualidade do tronco Aavaliada

a partir da seguinte classificação: 2. Fuste

reto a levemente tortuoso, cilíndrico ou pequena excentricidade,

sem defeitos aparentes, presença de pequenos galhos,

que permite obter madeira de boa qualidade; 3. Fuste

com tortuosidade acentuada, excêntrico ou não com

sinais de defeitos internos e externos, presença de galhos

de porte regular, que permite obter madeira com qualidade regular; 4. Fuste

inaproveitável, podre, oco, que não permite qualquer

aproveitamento. Qualidade das toras Avaliação

da qualidade de 4 toras de 1,5 m de comprimento através

da classificação anterior. Esta avaliação

não foi feita na primeira ocasião do inventário. Qualidade HC-6,0m Refere-se à classificação da qualidade do restante do fuste em uma única tora - HC - 6,0 metros. Esta avaliação não foi realizada na primeira ocasião do inventário.

Mediu-se

as distâncias da ordenada e da abscissa de cada árvore

amostrada dentro de cada subunidade de 10 x 10 m, considerando-se

como origem o canto inferior esquerdo. Características das árvores Foram registradas

características adicionais das árvores amostradas

em dois campos: a) Primeiro

campo: b) Segundo

campo: Informações

coletadas em florestas plantadas As informações coletadas nas unidades amostrais de florestas plantadas foram registradas na ficha de camporespectiva.

: Registrou-se

o nome do responsável pelo levantamento, o número

da equipe, a hora de início e término da medição,

nome do local, a espécie ou gênero, área

da unidade e coordenadas UTM do centro da unidade amostral. Código do distrito Na primeira

ocasião do inventário, não foi registrado

o código do distrito. Registrou-se

o número do talhão, conforme identificação

do proprietário. Carta Registrou-se o número da carta onde está localizada a unidade amostral.

Registrou-se

o número da unidade amostral. Medição número Indicou-se

a ordem de abordagem da população relativa ao

tempo, ou seja, 1 (um) para a primeira medição. Número de fichas Indicou-se

o número de fichas usadas na medição da

unidade amostral. Ficha número Rregistrou-se

o número de ordem das fichas utilizada para a medição

da unidade amostral. Data de medição Iindicou-se

o dia, mês e o ano da medição. Espaçamento inicial Registrou-se

a distância original das árvores entre linhas e

na linha. Idade Registrou-se a idade real do povoamento, em meses, levando-se em consideração o mês e o ano do plantio.

1. Permanente; Sítio Registrou-se

a característica geral do solo, de acordo com a seguinte

classificação: Tipo de madeira Classificada

em relação ao gênero e/ou a espécie,

de provável ocorrência no Estado, da seguinte maneira:

Classe natural de idade Refere-se

ao estado de desenvolvimento natural dos povoamentos, como segue: 0. Não

avaliado; 1. Estado

jovem: são todos os povoamentos em estado de cultura ou

de regeneração natural, que compreende o período

entre a implantação até o início do

fechamento das copas do povoamento; 2. Estado

denso: são povoamentos que se encontram no período

entre o início do fechamento do coberto até o início

dos desbastes; 3. Estado

de desbaste: são povoamentos que se encontram no período

compreendido entre o início dos desbastes até atingir

o diâmetro objetivo; 4. Estado

de madeira: são os povoamentos cujo DAP médio é

maior que o diâmetro objetivo (é função

das metas do manejo florestal). Forma de mistura Ccaracteriza

povoamentos com mistura em unidades absolutas ou relativas da

área florestal, como segue: 0. Não

avaliado; 1. Mistura

isolada: as árvores estão distribuídas aleatoriamente

no povoamento; 2. Mistura

em grupinhos: ocorre quando o diâmetro médio da área

de mistura for menor ou igual a 15 (quinze) m (d <ou = 15 m); 3. Mistura

em grupos: (15 m < d <ou = 30 m); 4. Mistura

em grupões (30 m < d <ou = 60 m); 5. Mistura

em pequenas áreas (d > 60 m); 6. Mistura

em faixas: ocorre quando as árvores encontram-se distribuídas

em forma de faixas. Nesta classificação,

a variável d representa o diâmetro médio da

área florestal avaliada. Divisão da mistura Expressa em

percentagem da área ocupada do talhão, como segue: 0. Não

avaliado; 1. 0 - 15%

da área total; 2. 15 - 30%

da área total; 3. 30 - 45%

da área total; 4. > 45%

da área total. Qualidade das árvores Avaliadas

a partir da observação, em termos médios,

das seguintes características das árvores: a) Forma do

fuste: classificado para o povoamento e registrado no primeiro

campo: LONGO: é

o fuste que tiver um comprimento maior ou igual a ¾ da

altura total da árvore; MÉDIO:

é o comprimento compreendido entre ¾ a ½

da altura total da árvore; CURTO: é

o comprimento menor que ½ da altura total da árvore; RETO: fuste

reto e cilíndrico; IRREGULAR:

fuste tortuoso e/ou excêntrico; b) Galhos:

registrado no segundo campo e classificado em: c) Copas:

registrado no terceiro campo e classificada em: d) Defeitos:

registrados no quarto campo e classificados em: Classe de valor Classificada

de acordo com o valor médio estimado da madeira do povoamento,

considerando: 0. Não

avaliada; 1. Altíssimo

valor de produção: são os povoamentos que

apresentam fustes longos e retos, sofreram desrama, copas curtas

e árvores livres de defeitos; 2. Alto valor

de produção: são os povoamentos que apresentam

fustes longos e retos, galhos finos, copas curtas e árvores

livres de defeitos; 3. Médio

valor de produção: são os povoamentos que

apresentam fustes longos e irregulares e/ou médios e retos

e/ou curtos e retos, galhos finos e/ou grossos, copas médias

e baixa incidência de defeitos (até 20%); 4. Baixo valor

de produção: são os povoamentos que apresentam

fustes médios e irregulares, e/ou curtos e retos, galhos

grossos, copas grandes e defeitos em proporção superiores

a 20% e inferiores a 60%; 5. Nenhum

valor de produção: são povoamentos que apresentam

fustes curtos e irregulares, galhos grossos e/ou finos, copas

de qualquer tamanho e com alta incidência de defeitos (

> 60%). Grau de cobertura Refere-se

ao grau de cobertura do solo pelas copas das árvores. Os

povoamentos serão classificados através dos seguintes

códigos: 0. Não

avaliado; 1. Denso:

copas que se entrelaçam; 2. Fechado:

copas que tocam-se na ponta dos galhos; 3. Aberto:

copas distanciadas entre si de modo que uma segundacopa

possa ocupar todo este espaço; 4. Claro:

copas distanciadas entre si de modo que uma segunda copa não

possa ocupar todo este espaço; 5. Espaçada:

copas distanciadas de tal forma que são necessárias

várias copas para ocupar este espaço. Grau de estoqueamento Relação

existente entre o volume real e o volume obtido na tabela de produção,

expresso em porcentagem (%). Na primeira ocasião, não

foi avaliado este item. Mês e ano de plantio Rregistrou-se

o mês e o ano de plantio. Desbaste Registrou-se

o volume de madeira retirado nos desbastes. Na primeira ocasião,

este item não foi avaliado. Medição do DAP Mediu-se os

diâmetros à altura do peito (DAP) de todas as árvores

que apresentavam valores ³ 5 cm. Medição da altura total (h) Mediu-se a

altura total das 20 primeiras árvores da unidade, mais

as das seis árvores mais grossas da mesma (altura dominante). Códigos Identificam

características específicas de cada árvore.

O código era constituído de três dígitos,

assim classificados: 0. Sem peculiaridades; 1. Altura

dominante (ho); 2. Árvore

morta; 3. Árvore

com desenvolvimento abaixo do limite de medição

(DAP <ou = 5,0 cm), não mede o DAP nem a altura; 4. Árvore

bifurcada abaixo de 1,30 m; 5. Árvore

bifurcada acima de 1,30 m; 6. Toco; 7. Árvore

quebrada (não medir a altura); 8. Árvore

torta; 9. Árvore

inclinada. b) Segundo

campo: descrevia as medidas de manejo aplicadas ou previstas para

a árvore: 0. Sem peculiaridades; 1. Árvore

marcada para desbaste; 2. Árvore

desramada; 3. Árvore

marcada para porta semente; 4. Árvore

brasão (não considerar como dominante); 5. Touça

(Eucalyptus spp.) colocar código 5 somente ao medir a primeira

haste de cada touça. 6. Árvore

resinada. c) Terceiro

campo: descrevia outras características de interesse, como

segue: 0. Sem peculiaridades; 1. Falha; 2. Árvore

caída; 3. Brotos

de uma touça (DAP ³ 5 cm); 4. Árvore

dupla; 5. Árvore

com gomose; 6. Árvore

atacada por vespa.

Cubagem

de árvores em florestas naturais Em cada unidade

amostral, temporária ou permanente, foram cubadas de duas

a quatro árvores com CAP >ou = 30 cm. Foram selecionadas

as árvores mais próximas do ponto inicial de medição,

independente da espécie. Os dados foram registrados em

ficha esoecífica. a) Localizava-se

um ponto a uma distância de 15, 20, 25 ou 30 m da árvore,

de modo que o fuste ficasse completamente visível, e o

primeiro diâmetro a ser medido pelo relascópio (a

2,30 m de altura) estivesse contido na banda 4 (banda 1 mais quatro

bandas estreitas); b) Instalava-se

o aparelho sobre tripé e marcava-se na árvore uma

altura

de referência, por exemplo, a altura do peito (1,30 m acima

do solo); c) Visava-se

a altura de referência com o relascópio e registrava-se

a altura lida na escala hipsométrica escolhida. Aumentava-se

a altura de visada adicionando-se um metro à leitura lida

na altura de referência, obtendo-se o primeiro ponto de

medição. Para as demais alturas de medição,

seguia-se aumentando um metro à última altura lida,

até a altura comercial. (Obs.: para a escala hipsométrica

de 15 m lia-se os valores na escala de 30 metros e dividia-se

o resultado por dois); d) No ponto

de medição, com precisão de ½ banda

estreita, observava-se quantas bandas eram necessárias

para se atingir o diâmetro à altura de medição.

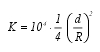

Em função disto e da distância selecionada, obtinha-se o diâmetro na altura do ponto de medição, pois:

Quando não

se conseguia boa visualização da árvore a

distâncias fixas, media-se diâmetros a distâncias

variáveis. Para tanto, era necessário o auxílio

de uma régua de medição de altura para se

obter o ponto de medição. A ficha de

campo para a cubagem rigorosa de árvores de florestas nativas

incluía as seguinte observações: Carta Número

da carta onde estava localizada a unidade amostral. Unidade amostral Número

da unidade amostral em que a árvore estava sendo cubada. Árvore número Número

de ordem das árvores cubadas. Espécie Código

da espécie. DAP/CAP Diâmetro

ou circunferência (à altura do peito) medida com

a árvore em pé. Altura total Aaltura total

da árvore, com precisão de decímetros, medida

com VERTEX. Altura comercial Aaltura comercial

da árvore, com precisão de decímetros, medida

com VERTEX. Hora de início e término Hora de início

e término da cubagem. Data de medição Dia, mês

e ano da medição. Equipe Número

da equipe responsável pela cubagem. Diâmetro Diâmetros

com casca medidos nas alturas pré-determinadas. Espécie Nome comum

da espécie. Continua Quando a altura

da árvore era maior que 12,3 m, o registro da cubagem continuava

no quadro seguinte. Obs.: Na cubagem

de árvores em florestas naturais não foi medida

a espessura de casca na primeira ocasião do inventário. Cubagem

rigorosa em florestas plantadas Em cada unidade

amostral, temporária ou permanente, cubou-se uma ou duas

árvores com DAP ³ 5 cm. As árvores cubadas

foram selecionadas fora da unidade amostral, porém próximo

da mesma, com DAP semelhante ao diâmetro médio da

unidade amostral. A cubagem

rigorosa era feita em árvores abatidas, utilizando-se o

seccionamento relativo (Hohenadl) ou seccionamento absoluto. Quando se

utilizava o seccionamento absoluto, mediam-se os diâmetros

e a espessura de casca a 0,1 m; 0,3 m; 1,3 m (DAP) e a partir

do DAP de metro em metro até a altura total da árvore.

As fichas

de campo para a cubagem rigorosa de florestas plantadas incluía

as seguinte observações: Carta Registrou-se

o número da carta onde foi localizada a unidade amostral. Unidade amostral Registrou-se

o número da unidade amostral próxima da árvore

que estava sendo cubada. Talhão Registrou-se

o número do talhão, quando existia. Idade Registrou-se

a idade real do povoamento em meses, levando-se em consideração

o mês e o ano do plantio. Árvore número Registrou-se

o número seqüencial de cubagem. Espécie Registrou-se

o nome comum da espécie. DAP Registrou-se

o DAP medido com suta. Altura total Registrou-se

a altura total da árvore, com precisão de centímetros,

medida com trena. Altura aproveitável Esta avaliação

não foi feita nesta primeira ocasião. Altura do primeiro galho Registrou-se

a altura na qual encontrava-se o primeiro galho vivo da árvore. Hora de início e término Registrou-se

a hora de início e término da cubagem. Data de medição Registrou-se

o dia, o mês e o ano da medição. Equipe Registrou-se

o número da equipe responsável pela cubagem. Altura Registrou-se

as alturas em metro, com precisão em centímetro,

das alturas relativas aos pontos de medição. Diâmetro Registrou-se

os diâmetros com casca nas respectivos pontos de medição,

medido com suta e precisão de milímetros. Espessura da casca Registrou-se

a espessura da casca nas respectivos pontos de medição,

com precisão em milímetros. Espécie Registrou-se

o nome comum da espécie.

Os volumes

individuais das árvores de cada unidade amostral, a partir

dos quais estimou-se os volumes comerciais e totais de cada estrato

e da população, foram obtidos através do

ajuste de diversos modelos de equações volumétricas,

aritméticas e logarítmicas, comumente usados em

inventários florestais e selecionados os que melhor se

ajustaram aos dados. Cubagem

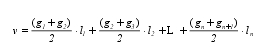

rigorosa A cubagem rigorosa de árvores-amostra para as relações volumétricas foi efetuada concomitantemente à coleta de dados das unidades amostrais, com controle das espécies e classes diamétricas, visando cobrir a amplitude de variação dos indivíduos da população, seguindo as metodologias anteriormente descritas. Os volumes individuais das árvores cubadas foram obtidos através da metodologia de Smalian, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Onde:

v = volume rigoroso total do fuste; Esses

volumes foram utilizados para testar os modelos de equações

volumétricas. 3 Equações volumétricas

A

seleção das melhores equações aplicáveis

ao cálculo dos volumes das parcelas foi feita com base

nos critérios estatísticos recomendados por DRAPER

& SMITH (1966), SCHNEIDER (1993) e outros, ou seja:

A

equação de volume selecionada era aquela derivada

do modelo que apresentava a melhor combinação dos

indicadores estatísticos, ou seja: maior coeficiente de

determinação, menor erro padrão da estimativa,

maior valor de F e menor soma de quadrados dos resíduos.

O Índice de Furnival era usado para comparar o erro padrão

de modelos logarítmicos com os dos aritméticos.

Cálculo dos volumes das unidades amostrais A

partir equações volumétricas selecionadas

para os diferentes estratos de florestas nativas e plantadas,

calculou-se os volumes de cada unidade amostral, os quais resultavam

do cômputo dos volumes individuais de cada árvore

da parcela, expressos por hectare.

Equações hipsométricas A

metodologia definida para o levantamento das florestas plantadas,

estabelecia a medição das alturas das 20 primeiras

árvores da parcela e mais as 6 árvores mais grossas.

Como o volume das parcelas é determinado a partir do cálculo

dos volumes de cada árvore, era necessário a elaboração

de uma equação hipsométrica para estimar

as alturas das árvores não medidas.

Todos estes modelos são usados para descrever as relações funcionais entre os diâmetros e as alturas das árvores.

Segundo MONTOYA-MAQUIN

& MATOS (1967), a vegetação natural é

uma comunidade muito complexa e está relacionada com os

diversos fatores do meio, como climáticos, pedológicos

e biológicos. Pode-se quantificá-la por diversos

parâmetros, entre os quais destacam-se os métodos

baseados no estudo dos diversos elementos da vegetação,

que são os métodos florísticos ou taxonômicos

e os baseados na estrutura e na fisionomia. De acordo

com FÖRSTER (1973), a análise estrutural da vegetação

deve ser baseada no levantamento e na interpretação

de critérios de conteúdo mensuráveis. Análise

dessa natureza permite comparações entre diferentes

tipos de florestas. LAMPRECHT

(1962, 1964), VEGA (1968), FÖRSTER (1973) e FINOL (1971,

1976), descreveram os aspectos fitossociológicos das florestas,

considerando parâmetros da estrutura horizontal e vertical. Para análise da estrutura horizontal das comunidades vegetais utiliza-se os parâmetros de densidade (abundância), freqüência, dominância, valor de importância e valor de cobertura, que revelam informações sobre a distribuição espacial das populações e sua participação no contexto do ecossistema. A estrutura vertical ou o arranjo dos indivíduos dentro do espaço vertical, deve basear-se na distribuição dos indivíduos em estratos (GUAPYASSÚ, 1994). A diversidade

também foi avaliada.

Estrutura

Horizontal a) Densidade

ou Abundância DA

= n/ha A

Freqüência indica a uniformidade de distribuição

de uma espécie sobre uma determinada área, ou seja,

a sua dispersão média (LAMPRECHT, 1962 e 1964; DAUBENMIRE,

1968 e FÖRSTER, 1973). Para SOUZA (1973), é a percentagem

de ocorrência de uma espécie em um número

de áreas de igual tamanho, dentro de uma comunidade. FA

= % de subparcelas em que ocorre uma espécie

De

acordo com MARTINS (1991), a dominância expressa a proporção

de tamanho, volume ou cobertura de cada espécie, em relação

ao espaço ou volume da fitocenose. Para

FÖRSTER (1973), FONT-QUER (1975) e SCHMIDT (1977), dominância

é a medida da projeção total do corpo das

plantas. Neste caso, a dominância de uma espécie

representa a soma de todas as projeções horizontais

dos indivíduos pertencentes à espécie. Em

florestas muito densas, torna-se, praticamente, impossível

determinar os valores da projeção horizontal das

copas das árvores, devido à existência de

estratos superpostos, formando uma estrutura vertical e horizontal

muito complexa. Por isso, CAIN et al. (1956) propuseram o uso

da área basal como substituição à

projeção das copas, já que existe estreita

correlação entre ambas. Esta correlação

foi confirmada por vários autores, como VOLKART (1971),

BRUNIG & HEUVELDOP (1976) e LONGHI (1980). A Dominância Absoluta (DoA) de uma espécie consiste na soma da área basal de todos os indivíduos da espécie, presentes na amostragem. Dominância Relativa (DoR) é a relação percentual entre a área basal total da espécie e a área basal total por hectare (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974).

DoA = g/ha onde:

Os

dados estruturais de Densidade, Dominância e Freqüência

revelam aspectos essenciais na composição florística

das florestas, com enfoques parciais, os quais isolados, não

podem informar sobre a estrutura florística de uma vegetação

em conjunto. É importante, para a análise da vegetação,

encontrar um valor que permite uma visão ou caracterização

da importância de cada espécie, no conglomerado total

da floresta (FÖRSTER, 1973 e LAMPRECHT, 1962 e 1964). De

acordo com MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974), qualquer um

dos valores dos parâmetros quantitativos de Densidade, Dominância

e Freqüência Relativas de cada espécie pode

ser interpretado como de importância na fitocenose, dependendo

do que o pesquisador considere relevante. VI

= DR + DoR + FR Alguns autores

fazem restrições ao uso deste parâmetro. DAUBENMIRE

(1968) observa que ao serem somados os três parâmetros,

o valor de Freqüência tende a mascarar os demais, apresentando,

portanto, um maior peso na definição do Valor de

Importância. CAIN & CASTRO, citados por MARTINS (1991),

chamam a atenção para o fato de os valores de Freqüência

serem afetados pelas características das parcelas e da

amostragem.

FÖRSTER

(1973) considera o Valor de Importância uma grandeza relativa

e, por isso, deve ser tratado de forma breve. A importância

que uma espécie adquire na floresta é caracterizada

pelo número de árvores e suas dimensões (Densidade

e Dominância), que determinam o espaço dentro da

biocenose, não importando muito se as árvores aparecem

isoladas ou em grupos (Freqüência). A Freqüência

Relativa, que entra no valor da somatória do Valor de Importância,

terá uma influência mínima na hierarquia das

espécies, na comunidade, quando as espécies estão

uniformemente distribuídas. Neste caso, a Densidade e a

Dominância, são os elementos determinantes e a Freqüência

só terá influência, quando algumas espécies

aparecem agrupadas. VC

= DR + DoR

FINOL (1971)

destaca que, somente a análise de parâmetros da estrutura

horizontal da floresta, não permite uma caracterização

verdadeira dos seus componentes. Inclui, por isso, a análise

da Posição Sociológica e Regeneração

Natural. a) Posição

Sociológica A estrutura

sociológica ou expansão vertical das espécies

informa sobre a composição florística dos

distintos estratos da floresta. A posição sociológica

de uma árvore não é nenhuma função

direta de sua altura total, mas sim determinada pela expansão

vertical em relação com aquela de seus vizinhos

(LAMPRECHT, 1964). De acordo

com FINOL (1971), a presença das espécies nos diferentes

estratos da floresta é de verdadeira importância

fitossociológica, especialmente quando se trata de florestas

muito irregulares e heterogêneas. Em geral, uma espécie

tem seu lugar assegurado na estrutura e composição

da floresta, quando se encontra representada em todos os estratos

e, ao contrário, aquelas que se encontram somente no estrato

superior, ou superior e médio, é muito duvidosa

sua sobrevivência no desenvolvimento da floresta até

o clímax. Excetuam-se a esta regra, aquelas espécies

que por características próprias, nunca chegam a

passar do piso inferior. Baseado nesta

teoria, FINOL (1975) afirma que as espécies que apresentam

uma Posição Sociológica regular, isto é,

maior número de indivíduos no piso inferior e diminuição

até o piso superior, são as mais estáveis

ecologicamente dentro da comunidade florestal. b) Regeneração

Natural FINOL (1975)

diz que a Regeneração Natural das espécies

arbóreas do ecossistema florestal constitui o apoio ecológico

de sua sobrevivência. Fitossociologicamente deveria entender-se

que para uma "Associação Clímax"

a grande maioria das árvores que integram a cobertura geral

da floresta, teriam que estar representadas na regeneração,

para que desta maneira possa haver substituição

normal dentro da mesma identidade botânica. No entanto,

pela grande amplitude ecológica do ambiente e pela grande

variabilidade florística disponível, deve-se aceitar

que mesmo numa floresta clímax sempre ocorrerão

representantes arbóreos sem regeneração,

devido fundamentalmente ao potencial de "espécies

oportunistas", que só esperam uma pequena clareira

na cobertura, para fazerem parte da estrutura. Segundo FÖRSTER (1973) e PETIT (1969), o estudo da regeneração natural é de importância fundamental na preparação dos planos de manejo florestal, informando se a vegetação tem potencial para sustentabilidade de produção.

Segundo MAGURRAN

(1989), as medidas de diversidade tem sido freqüentemente

utilizadas como indicadores do bom funcionamento dos ecossistemas

e uma das implicações deste fato é o grande

número de índices existentes, cada um tentando caracterizar

a diversidade de uma amostra ou comunidade através de um

único número. Apesar de

que uma das fontes de erro mais substancial provenha do fato de

não se conseguir incluir todas as espécies da comunidade

na amostra, é recomendado o uso do Índice de Shannon

por ser o mais utilizado em fitossociologia, e portanto, passível

de comparação com estudos realizados em outras comunidades

florestais. É calculado pela equação:

O

valor deste índice normalmente situa-se entre 1,5 e 3,5,

sendo raro maior que 4,5.

Para a correta

identificação botânica das espécies

amostradas no Inventário Florestal Contínuo do Rio

Grande do Sul, foram adotados os seguintes procedimentos: Coleta

de material botânico Foram coletadas,

pelas equipes de campo, material botânico de todas as árvores

amostradas nas parcelas, que foram enumeradas conforme metodologia

do inventário. Procurou-se obter material mais completo

possível, isto é, ser constituído de ramos

com folhas, flores e/ou frutos. A presença desses elementos

é dependente da época do ano e nem sempre é

possível encontrá-los simultaneamente. Procurou-se

coletar o máximo possível de amostras (3 a 5 exemplares)

de um mesmo indivíduo, para evitar perdas de coleta, quando

as condições de umidade prejudicam a secagem do

material. Em árvores

de grande porte a obtenção de material botânico

pode se tornar tarefa difícil. Às vezes, é

necessário escalar a árvore, utilizar escadas, podões

de cabo extensível, bodoques ou linhadas. Importante é

que de uma maneira ou de outra a coleta de amostra da árvore

deve ser realizada, para proceder sua identificação

correta. Para a coleta,

as equipes de campo possuiam equipamentos adequados, que foram

fornecidos pelos responsáveis pelo inventário, como:

prensas de madeira, papel jornal, etiquetas, bodoques, podões

ajustáveis, podões manuais, binóculos e sacos

plásticos. Secagem

do material coletado As equipes

de campo tiveram o cuidado de secar adequadamente o material botânico

coletado, durante a permanência no campo. Nos primeiros

dias após a coleta esta fase torna-se muito importante,

pois as plantas precisam perder a umidade natural para a sua conservação.

O material

coletado foi devidamente colocado nas prensas, entre papel jornal,

cuidando-se para que as folhas das plantas disponham-se em um

mesmo plano e, na medida do possível sem dobramento. Para

evitar confusões, toda amostra recebeu uma numeração

própria, a mesma da ficha de coleta de dados e a mesma

que a identifique no campo. Para isso foi necessário anexar

aos exemplares coletados uma ficha descritiva e nela devem constar

a numeração de coleta, nome comum, nome do coletor,

data de coleta, local de coleta, coordenadas geográficas

e outras informação importantes, como: dimensões

da árvore, cor das flores, características da casca,

presença de espinhos ou acúleos, etc. As prensas

foram diariamente expostas ao sol. Para o sucesso da secagem,

deve-se trocar o jornal diariamente nos primeiros dias após

a coleta. Além disso, deve-se procurar não acumular

muito material nas prensas, que dificultarão a secagem.

A identificação

botânica das espécies amostradas no Inventário

Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul foi realizada pelos

professores Solon Jonas Longhi do Departamento de Ciências

Florestais - UFSM, Adelino Alvarez Filho e Renato Aquino Záchia

do Departamento de Botânica - UFSM e Bruno Edgar Irgang

do Departamento de Botânica - UFRGS, do Botânico Marcos

Eduardo Guerra Sobral da Faculdade de Farmácia - UFRGS.

Quando necessário foi feita consultas aos Herbários

da UFRGS (ICN) e da UFSM (HDCF e SMDB). Montagem

das exsicatas Após

confirmada a identificação das espécies,

providenciou-se a montagem das exsicatas. Estas foram incorporadas

ao Herbário do Departamento de Ciências Florestais

(HDCF) e servirão de base para o próximo Inventário,

previsto para 5 anos. Os outros herbários envolvidos poderão

também incorporar em seus acervos as espécimes coletadas

no Inventário.

Uma vez prontas,

as exsicatas são colocadas em caixas hermeticamente fechadas

contendo naftalinas para conservação, evitando-se

assim ataques de insetos e outros organismos que deterioram as

coleções.

Diâmetros em centímetro para diferentes bandas e distâncias

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||